Herzlich Willkommen zur Albwassertour!

Folgen Sie den Spuren der ersten Wasserversorgung auf die Albhochfläche.

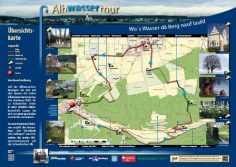

Auf der Albwassertour bewegen Sie sich auf den Spuren der ersten Albwasserversorgung. Der Rundweg mit einer Länge von 11,5 km führt in ca. 3,5 Stunden und 224 m Höhenunterschied zu historischen Orten in einer intakten Naturlandschaft. Lassen Sie sich von einer epochalen Geschichte verzaubern!

An verschiedenen Stationen erzählt die Romanfigur „Der Schultheiß von Justingen“ vom Entstehen der ersten Albwasserversorgung auf der Schwäbischen Alb.

Hier finden Sie die Informationstafeln, die entlang der Wandertour aufgestellt sind, sowie weitere Informationen zur Albwasserversorgung.

Durch Anklicken des Bildes vergößern Sie die Vorschau, durch Anklicken des Textes rechts daneben öffnen Sie eine pdf-Datei.

Wasserleitung in der Landschaft

Wasserleitung in der Landschaft

Den Flyer der Albwassertour gibt es hier als pdf zum Herunterladen:

Die Geschichte der Wasserversorgung auf der Alb

1847-1857:

Karl Ehmann (1827-1889), der spätere Baumeister der Alb-Wasserversorgung war als junger Ingenieur in England und in Amerika und dort u. a. auch im Wasserbauwesen tätig.

1866-1867:

Vorlage der 1. Entwurfsplanung für die Bewässerung der wasserarmen Albhochfläche durch Oberbaurat Ehmann an das Königliche Ministerium in Stuttgart.

1869-1871:

Gründung der 1. Gruppe der  Alb-Wasserversorgungen am 20.11.1869 in Justingen, später dann die Gruppe VIII (Untere Schmiechgruppe). Bauzeit 11.5.1870 bis 18.2.1871.

Alb-Wasserversorgungen am 20.11.1869 in Justingen, später dann die Gruppe VIII (Untere Schmiechgruppe). Bauzeit 11.5.1870 bis 18.2.1871.

Um 1870:

Folgende Anekdote wurde überliefert: Auf Anfrage zur Notwendigkeit der öffentlichen Wasserversorgung erklärte ein Schultheiß verschmitzt „Für o’s wär’s scho no reacht, aber’s Vieh will’s halt nemme saufa.“

Wasser – Segen für die Albdörfer

Am 20. Februar des Jahres 1871, einem eisig kalten Montag, setzte sich von der Justinger Kirche ausgehend ein langer Prozessionszug in Bewegung. „Männer, Weiber, Kinder, – alle im besten Häs“ – wie der Chronist berichtet. Vorne weg der Ortspfarrer, die Ministranten und der Träger der Kirchenfahne. Ziel des Zuges war ein kleines Pumpenhäuschen im Tal der Schmiech.

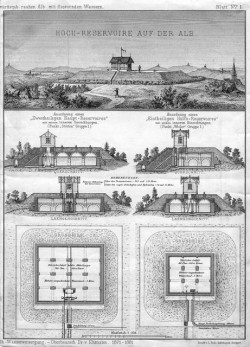

Zwei Tage zuvor bereits hatte der Maschinenführer die Maschinen „gehen lassen“. Der Werkkanal im Tal war geflutet, das Rad im Maschinenhaus in Gang gesetzt und betulich hatten die Kolbenstangen ihren Dienst aufgenommen. Die Haupt- und die Hilfsbehälter auf den Anhöhen der Alb waren an jenem denkwürdigen Montag „voll bis zum oberen Pegelstrich“, als der Geistliche von einem „Tag der Gnaden“ sprach und das Räderwerk im Pumpenhaus mit geweihtem Wasser besprengte. Der erste Schritt zur Versorgung der Alb mit „krystallhellem und reinem Wasser“ war nach einer nur 9 Monate währenden Bauzeit getan. Fünfeinhalb Liter pro Sekunde drückten die gleichfalls von „krystallhellem Wasser“ getriebenen Pumpen durch die Gussröhren bergan.

Zwei Tage zuvor bereits hatte der Maschinenführer die Maschinen „gehen lassen“. Der Werkkanal im Tal war geflutet, das Rad im Maschinenhaus in Gang gesetzt und betulich hatten die Kolbenstangen ihren Dienst aufgenommen. Die Haupt- und die Hilfsbehälter auf den Anhöhen der Alb waren an jenem denkwürdigen Montag „voll bis zum oberen Pegelstrich“, als der Geistliche von einem „Tag der Gnaden“ sprach und das Räderwerk im Pumpenhaus mit geweihtem Wasser besprengte. Der erste Schritt zur Versorgung der Alb mit „krystallhellem und reinem Wasser“ war nach einer nur 9 Monate währenden Bauzeit getan. Fünfeinhalb Liter pro Sekunde drückten die gleichfalls von „krystallhellem Wasser“ getriebenen Pumpen durch die Gussröhren bergan.

Justingen, Ingstetten und Hausen waren die Ersten

Justingen ist als Geburtsort der Albwasserversorgung berühmt. Die Schwäbische Alb ist als Karstgebirge äußerst wasserarm. In alter Zeit musste das kostbare Wasser in Zisternen und Hülen mühsam gesammelt werden. Doch das reichte nicht: bei trockener Witterung musste sommers wie winters mit Ochsenkarren zusätzliches Wasser aus den Flusstälern auf die Alb gefahren werden.

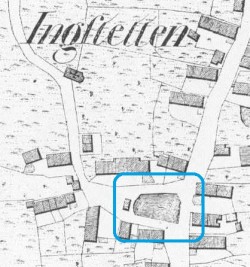

Angesichts dieser Not fasste der Ingenieur Karl Ehmann aus Cannstatt den Gedanken “das Wasser auf die Alb zu bringen“. Doch nur drei kleine Albdörfer hatten den Mut, seine Planungen in die Tat umzusetzen: Justingen, Ingstetten und Hausen waren die ersten Gemeinden auf der Alb, die Ingenieur Ehmann vertrauten und sich auf das teure und damals durchaus riskante Unternehmen der Albwasserversorgung einließen.

Beeinträchtigt wurde das Unternehmen durch den „Siebziger Krieg“, als dessen Folge die Staatsbeiträge vorläufig eingefroren wurden. An alles hatte der begnadete Ingenieur gedacht, an Pumpen, Gussrohre, an die Ventilbrunnen in den Dörfern und an die Finanzierbarkeit durch den Zusammenschluss mehrerer Gemeinden zu Versorgungsgruppen – letztlich wurden 15 daraus –, nur nicht an das Misstrauen der Albbauern.

In dem Justinger Bürgermeister Anton Fischer, der von Beruf Tierarzt war, fand er einen Helfer vor Ort. Er war es, der auf die genialen Gedanken des Cannstatters setzte und dank seiner Autorität dem Werk zum Durchbruch verhalf. Tief gespalten war damals das Dorf in zwei Fraktionen: “die Nassen“ (= Befürworter) und “die Trockenen“ (= Gegner). “Die Nassen“ setzen sich schließlich durch und gemeinsam mit dem Königreich Württemberg wagten dann die drei Albdörfer das schier Unmögliche: den Bau einer Wasserleitung. Im Schmiechtal bei Teuringshofen wurde ein Pumpwerk errichtet und eine Leitung in den Boden verlegt. Mittels Kolbenpumpen mussten ca. 200 Höhenmeter überwunden werden – zu damaliger Zeit eine herausragende Ingenieurleistung. Selbst die Rohre für die Wasserleitung konstruierte Ehmann selber – so etwas gab es noch nicht zu kaufen. Im Februar 1871 floss zum ersten Mal das Wasser den Berg hinauf und versorgte die drei Dörfer auf der Alb.

Strohgelb war das Dachwasser

Strohgelb bis kaffeebraun war das Trinkwasser auf der Alb, das von den Dächern kommend, in Zisternen und Brunnen gesammelt wurde, bis weit in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts hinein. „Nur wer von Jugend auf an den Anblick dieses Wassers sich gewöhnt hat, vermag ohne Abscheu das Glas an die Lippen zu setzen“, schrieb 1773 der Stuttgarter Professor Oscar Fraas.  Gelb war dieses Wasser deshalb, weil die Dächer vorwiegend mit Stroh gedeckt und die Brunnen mit Lehm ausgestrichen und abgedichtet waren. „Desinfiziert“ wurde es mit Birkenholz, mit Beigaben von Brot oder Kochsalz. Krankheiten, wie Typhus und Ruhr aber blieben nicht aus. Sie trafen zumeist Kinder.

Gelb war dieses Wasser deshalb, weil die Dächer vorwiegend mit Stroh gedeckt und die Brunnen mit Lehm ausgestrichen und abgedichtet waren. „Desinfiziert“ wurde es mit Birkenholz, mit Beigaben von Brot oder Kochsalz. Krankheiten, wie Typhus und Ruhr aber blieben nicht aus. Sie trafen zumeist Kinder.

Dass, zumal in trockenen Sommern, für die Körperpflege nicht viel übrig blieb, ist verständlich. Verfügten noch Jahre nach dem Dreißigjährigen Krieg viele Gemeinden über öffentliche „Badstüblein“ in denen sich die Dörfler – Frauen und Männer getrennt – in die bereitstehenden Holzzuber setzten und sich vom Reiber den Rücken schruppen ließen, so hatte sich dieses „unschickliche“ Treiben auch unter dem Einfluss des württembergischen Pietismus später verloren.

Man wusch sich halt „um die Nase herum“. So manches Kind kam wochenlang mit Wasser nicht in Berührung. An das Waschen der Leibwäsche war ohnehin nicht zu denken. So wurde einem Dorfgeistlichen das Abhalten der Christenlehre angesichts des üblen Geruchs, den seine ihm Anbefohlenen verbreiteten, zunehmend beschwerlicher. Wonach er selbst roch, verschwieg er der Kirchenleitung. Es gab jedoch auch Gemeinden, die über sauberes Grund- oder auch Quellwasser verfügten.

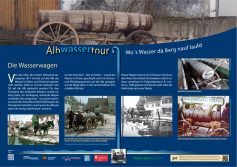

Wasserfahrten – die Stunde des Rossbauern

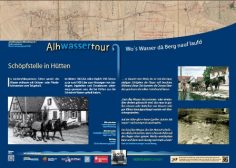

Nach langer Trockenheit oder strenger Kälte ohne Schnee wurde die Wasserversorgung auf der Hochfläche bedrohlich. Brunnen und Dorfhülben, oft auch als Hülen bezeichnet, lagen trocken. Passieren konnte dies auch nach schweren Brandkatastrophen, die keineswegs selten waren. Die Menschen und das Vieh in den Ställen brauchten Wasser. In solch „theuren Zeiten“ waren die Rossbauern gefragt. Mit Fässern beladen rollten die Fuhrwerke in langen Kolonnen in die Täler und schöpften das Wasser in die Gelten.

Verkauft und abgerechnet wurde in „Eimern“ zum Stückpreis von einem Kreuzer, später zu fünf Pfennigen für die 20 Liter, die ein Eimer fasste. Einen Kreuzer verdiente ein Knecht oder ein Weber am Tag. Eine fürwahr „theure Zeit“.

Verkauft und abgerechnet wurde in „Eimern“ zum Stückpreis von einem Kreuzer, später zu fünf Pfennigen für die 20 Liter, die ein Eimer fasste. Einen Kreuzer verdiente ein Knecht oder ein Weber am Tag. Eine fürwahr „theure Zeit“.

Von „Schinderei für Mensch und Tier“ ist in manchen Festschriften im Gedenken an die einstigen Wasserfuhren zu lesen. Der Hausener Schultes protokollierte bis zu 400 Wasserfuhren im Jahr. An den Quellen im Tal stauten sich in Zeiten großer Trockenheit die Fuhrwerke. Früher führten die Straßen zumeist geradewegs, steil und kurvenlos hinauf auf die Alb. Die Rückfracht war daher gefährlich.

Nicht selten mussten Vorspanndienste in Anspruch genommen werden. Der Vorspann aber war nicht nur in Zeiten der Wasserfuhren die große außerörtliche Einnahmequelle für pferdebesitzende Bauern und mancher ist, zumal in Kriegszeiten, dadurch wohlhabender geworden, als es die heimische Landwirtschaft je ermöglicht hätte. Die Schinderei hatte eine Kehrseite – für manche eine goldene.

Brandkatastrophen, die große Angst der Älbler

Knapp bei Wasser zu sein, stellte die Feuerwehr im Brandfall vor große Probleme. Brände waren sehr viel häufiger, als man noch vorwiegend mit Holz baute und die Dächer mit Stroh deckte. Schon beim Erwerb des Bürgerrechts musste der Jungbürger einen ledernen Feuerkübel erworben und griffbereit haben. Vierteljährlich kontrollierte die Feuerschau alle Häuser und Werkstätten. Der Nachtwächter hatte überdies die Anweisung, jeder verdächtigen Rauchentwicklung nachzugehen und verlassene Häuser notfalls aufzubrechen.

Brandkatastrophen blieben dennoch nicht aus. Für die Betroffenen bedeutete dies trotz der Brandkasse, der späteren Feuerversicherung, in aller Regel den sozialen Abstieg. Zwar wurde bereits 1723 die „feuerlöschende Maschine“ erfunden, die eine Brandbekämpfung auf Distanz ermöglichte, der handbetriebene Pumpenwagen setzte sich jedoch nur zögernd durch. Karl Ehmann kannte die Ängste der Älbler und wusste um leer gepumpte Brunnen und Hülben. Nach seinen Berechnungen waren die Hebewerke dank ihres Druckes in der Lage, Wassersäulen bis zu einer Höhe von dreißig Metern zu entwickeln und dies aus vier Schläuchen zugleich.

Als wenige Monate nach der Indienststellung der Pumpen im Schmiechtal in Justingen ein Brand zügig gelöscht werden konnte, war auch den Gegnern der Wasserversorgung, den „Trockenen“, vollends der Wind aus den Segeln genommen. Man wallfahrte nach Justingen und besichtigte die Anlagen. Die heute noch bestehenden Albwasserversorgungsgruppen (Vorläufer der heutigen Zweckverbände) schossen aus dem Boden.

Die Sorgen um die finanzielle Belastung und um die Schulden, die erst nach einer Laufzeit von 100 Jahren getilgt sein sollten, aber blieben.

Der Schultheiß von Justingen

Der Schultheiß von Justingen

Die Geschichte der Albwasserversorgung in Justingen regte Josef Weinberg zu dem spannenden Roman “Der Schultheiß von Justingen“ an – zur Lektüre bestens empfohlen!

Klappentext:Josef Weinbergs spannend zu lesendes Buch über den Bau der ersten Wasserversorgung auf der Schwäbischen Alb zeigt anschaulich, welche Hindernisse der technische Fortschritt im 19. Jahrhundert zu überwinden hatte.

Man mag sich beim Lesen des “Schultheiß von Justingen“ an hitzige politische Auseinandersetzungen der Gegenwart erinnert fühlen. Im Raum steht fortwährend die Frage: “Sind wir heute Neuem gegenüber eher aufgeschlossen?“

Dieser Roman ist deshalb auch aktuell von großem Interesse.

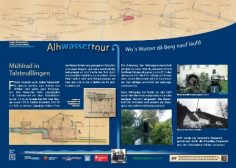

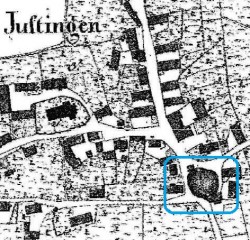

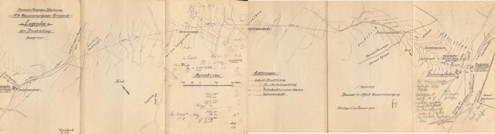

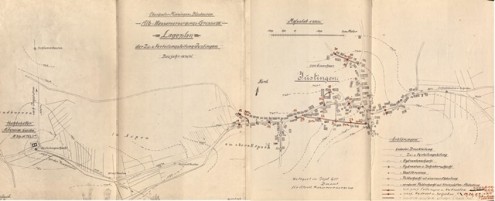

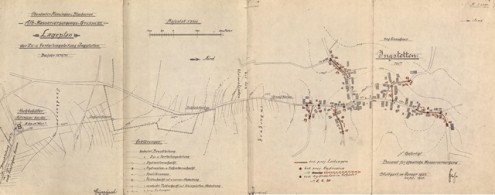

Verlauf der Leitungen

Der Verlauf der Leitung vom Pumpwerk zum Hochbehälter am Sandburren ist teilweise noch im Gelände nachvollziehbar. Die anderen Leitungen haben sich weitestgehend verloren. Auf den alten Karten sind diese genau eingezeichnet.

Das alte Pumpwerk in Teuringshofen wurde bis 1964 betrieben, dann erset zte modernere Technik das Pumpwerk. Zum 125. Jubiläum der Albwasserversorgung 1996 wurde das

zte modernere Technik das Pumpwerk. Zum 125. Jubiläum der Albwasserversorgung 1996 wurde das  Gebäude durch die VEDEWA und die Stadt Schelklingen instandgesetzt und als technisches Museum zugänglich gemacht.

Gebäude durch die VEDEWA und die Stadt Schelklingen instandgesetzt und als technisches Museum zugänglich gemacht.

Vereinbarung von Besichtigungen und Führungen:

Tel. 07394 / 248-17

e-mail: tourismus@schelklingen.de